日本全国の慶應義塾

北海道・東北

関東

北陸・甲信越

東海

近畿

中国

四国

九州

北海道

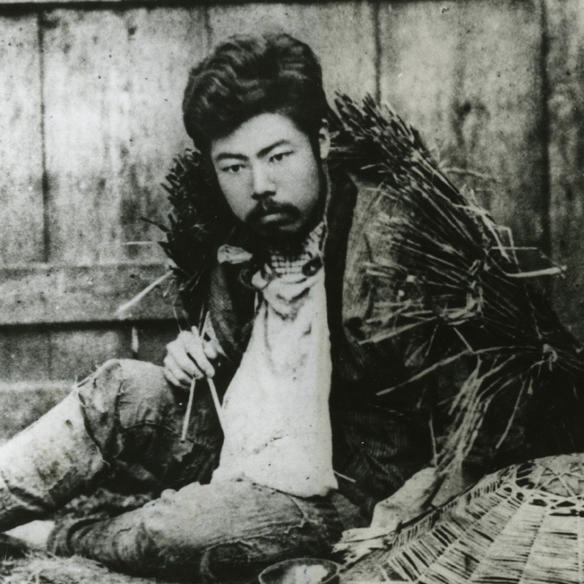

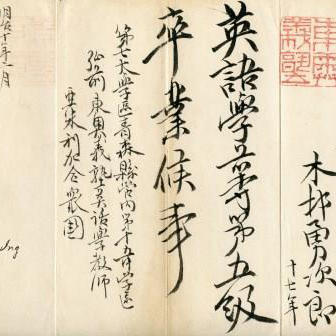

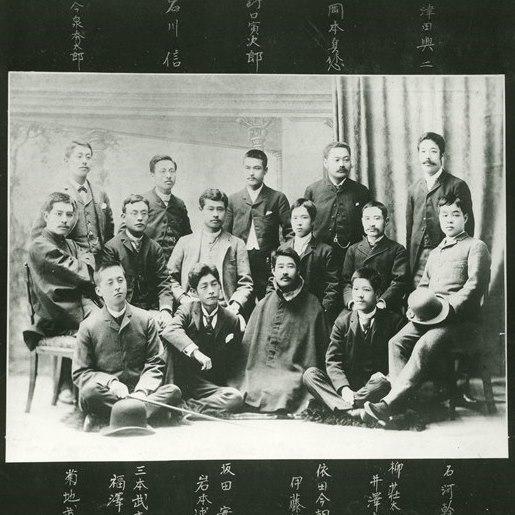

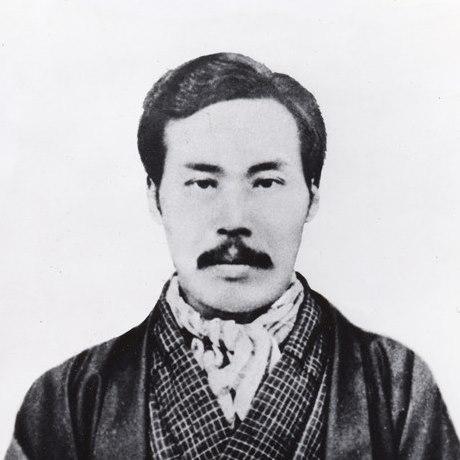

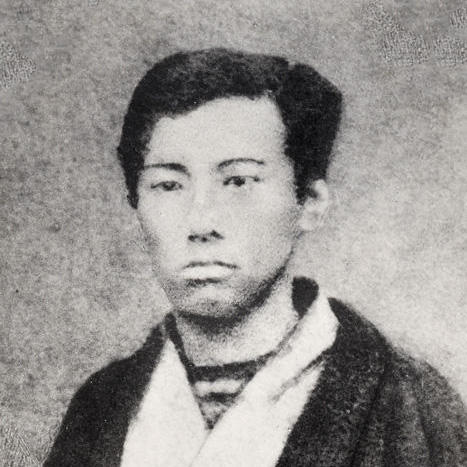

依田勉三

依田勉三(よだべんぞう)は、嘉永6(1853)年伊豆国那賀郡大沢(現静岡県賀茂郡松崎町)の豪農の家に生まれ、明治3(1870)年に上京、同7...

青森県

東奥義塾

明治期に義塾と称する学校は多かった。弘前の「東奥義塾」も当時から義塾を使用しており、初代塾長は福澤の門下生吉川泰次郎であった。 明治5(18...

岩手県

三陸大津波

明治三陸大津波は、明治29(1896)年6月15日夜に起こった岩手県釜石町沖を震源とする地震に伴って発生した。マグニチュード8.2~8.5と...

宮城県

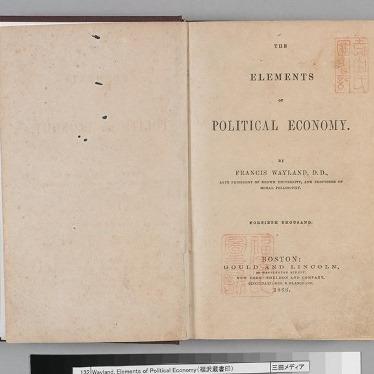

仙台藩の図書購入

慶応3(1867)年1月、軍艦受取委員一行の翻訳方として再び渡米した福澤諭吉は、多額の資金を用意し、大量の英書を購入して同年6月に帰国した。...

秋田県

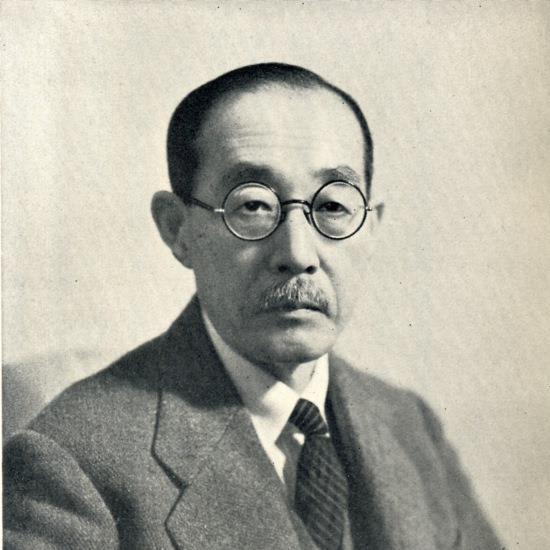

澤木四方吉

慶應義塾を、いまに続く美術史研究の重要拠点に育てた先駆者は、澤木四方吉である。明治19(1886)年に秋田県船川港村(現男鹿市)に生まれた澤...

山形県

奥山春枝

春枝は、明治6年3月、旧上山藩士の子として現在の山形県上山市に生れる。早くに父を亡くすも、母親・親族の支援を受けながら上山・仙台にて勉学に励...

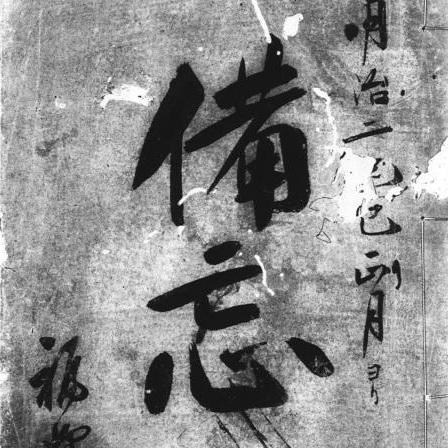

開田記念碑

明治30(1897)年、慶應義塾出身の伊藤宜七(旧姓:工藤)が中心となり、山口村(現在の山形県天童市山口)の開田を記念し建設された石碑。...

福島県

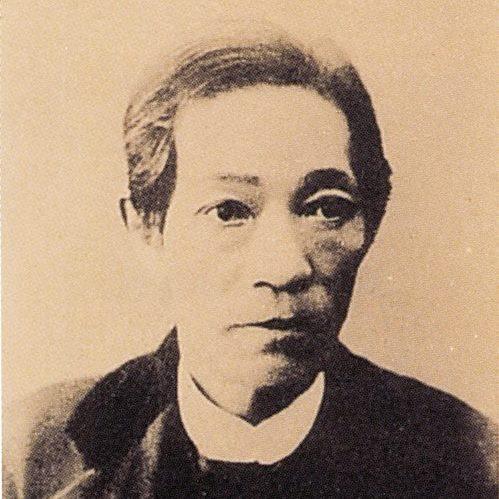

深間内基

深間内基は弘化3(1864)年、三春藩士深間内基時敬の長男として、現在の福島県三春町に生まれた。久蔵と名付けられたが、のち基と改める。 明...

茨城県

茨城師範学校

明治14(1881)年、福澤諭吉と同郷で門下生である茨城師範学校長松木直己の推薦で、慶應義塾に4名の新入生が入学する。当時政府から国会開設を...

栃木県

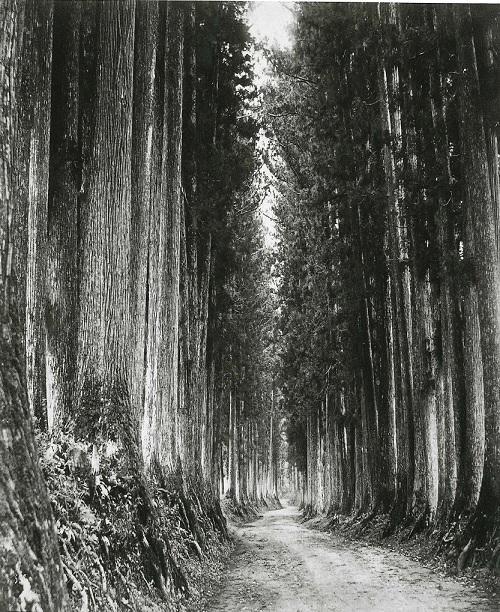

日光旅行

福澤諭吉は忙しい日々の中で、時折家族とともに泊りがけの旅行に出かけた。彼は近代社会の成立過程で「一家」を重視したが、特に「一家団欒」の大切さ...

群馬県

富岡製糸所

福澤諭吉は、日本の近代化を推進するための基幹産業のひとつとして、製糸業に大きな期待を寄せていた。同時に彼は、女性も経済的に自立すべきであると...

埼玉県

渋沢栄一

天保11(1840)年、埼玉県深谷市皿洗島の由緒ある農家に生まれる。父の許しを得て、農閑期に江戸へ出て、漢学者海保漁村の塾や北辰一刀流千葉周...

千葉県

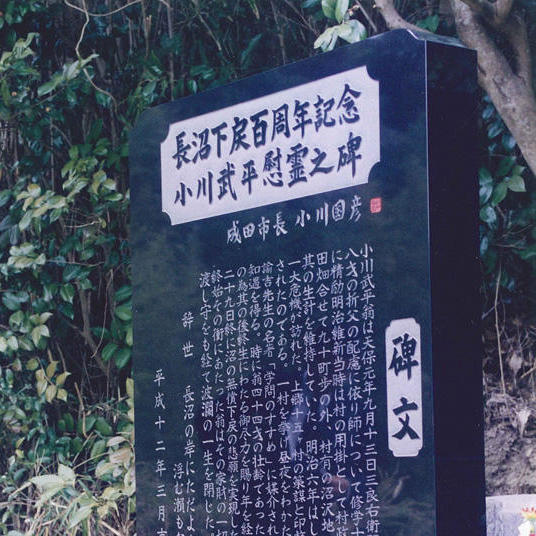

長沼事件

長沼事件とは、千葉県埴生郡長沼村(現成田市)にあった300ヘクタール程の「長沼」の漁業・採藻権、渡船営業権を巡って起こった争いである。江戸時...

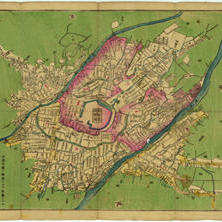

東京都

慶應義塾発祥の地記念碑

慶應義塾の起源は、安政5(1858)年に、福澤諭吉が中津藩中屋敷内の蘭学塾の教師に就任したことに始まる。中屋敷は江戸の築地鉄砲洲にあった。現...

神奈川県

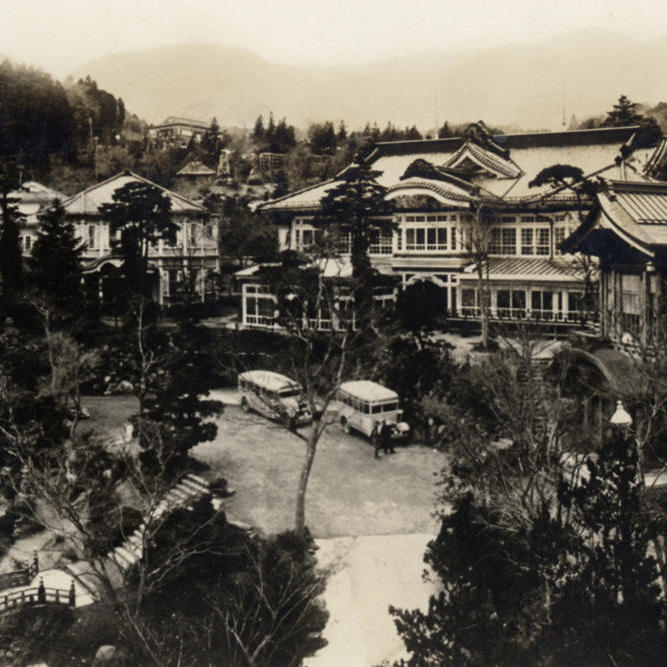

富士屋ホテル

箱根に位置する富士屋ホテルの創業者は、実業家の山口仙之助である。山口は、明治4(1872)年、20歳で米国に渡り、将来は牧畜事業がわが国に有...

新潟県

長岡藩の教育

越後国(現新潟県)長岡藩は、戊辰の北越戦争による荒廃から立ち直るために、教育による人材育成に力を入れ、慶應義塾長を務めた藤野善蔵や徳島慶應義...

石川県

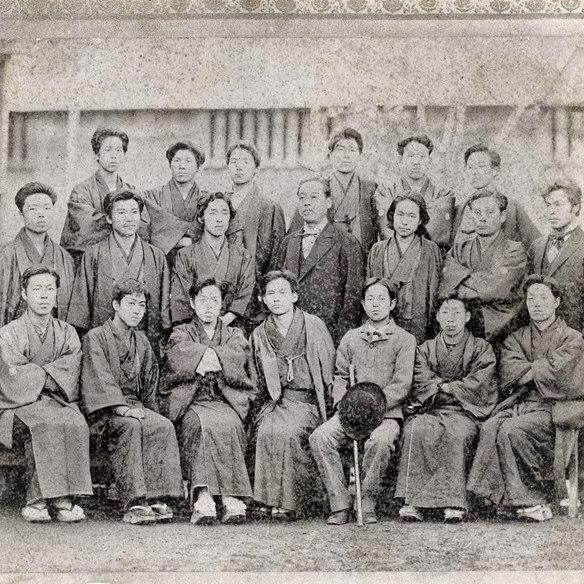

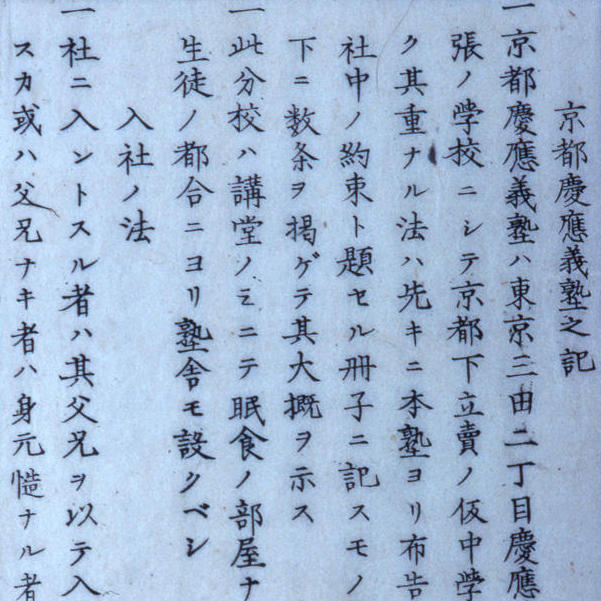

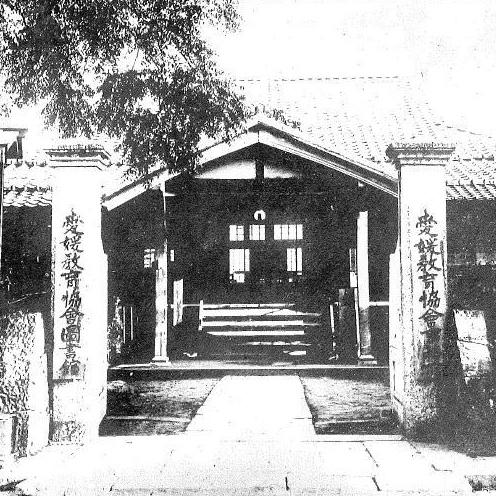

慶應義塾修学所

明治6(1873)年慶應義塾は、大阪に分校を設置した(大阪慶應義塾)。続いて翌7年には京都にも設置している(京都慶應義塾)。これらに先立ち...

福井県

松平春獄(慶永)

文政11(1828)年、徳川斉匡の八男として誕生。天保9(1838)年、越前松平家に入り、第16代越前福井藩主の座に就く。激動する時代におい...

山梨県

小林一三

小林一三は、明治6(1873)年に山梨県韮崎の富商の家に生まれ、生まれた日が1月3日であったので一三と名づけられた。生後まもなく母を亡くし、...

長野県

善光寺参り

明治29(1896)年11月、福澤は妻の錦と長男一太郎、三男三八、長女中村里、それに加えて門下生の北川礼弼、小山完吾らを伴い信州を訪れた。 ...

岐阜県

早矢仕有的

早矢仕有的は天保8(1837)年、現在の岐阜県山県市に生まれ、生前に逝去した父親の後を継いで医師を志し、18歳のときに郷里で開業した。優秀な...

静岡県

伊東要蔵

伊東要蔵は、遠州引佐郡三ケ日村(現・浜松市北区三ケ日町)の農家山田家の三男として生まれ、明治12(1879)年に慶應義塾に入学。2年後に義塾...

愛知県

春日井事件

春日井事件とは、地租改正時に地価の査定をめぐって、愛知県春日井郡(現同県春日井市)の東部西部間で決定手続きに粗密があり、それに対する不公平感...

三重県

門野幾之進

門野幾之進は安政3(1856)年、現在の三重県鳥羽市で生まれた。明治2(1869)年、上京し、藩の貢進生(公費生)として慶應義塾に入る。若年...

滋賀県

塚本定次

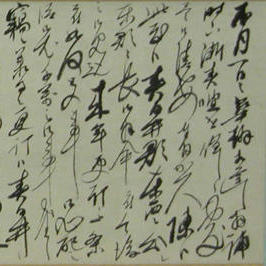

操業甚だ難し守成又易からず 『貞観政要』(唐の太宗と群臣との政治の得失に関する問答を集録した書)を引例にした福澤諭吉先生の塚本家法への意見の...

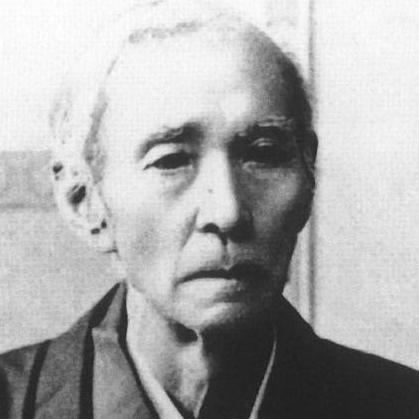

京都府

京都慶應義塾跡

京都市のほぼまんなか、上京区下立売通新町西入ル薮ノ内町にある京都府庁は、往年の京都守護職の屋敷跡にあたる。当時の守衛所のかげになる、奥まった...

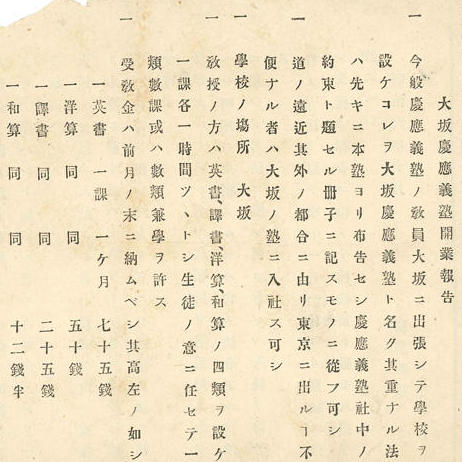

大阪府

大阪慶應義塾

福澤諭吉が築地鉄砲洲に蘭学塾を開いてから15年。世は幕末から明治に移り、慶應義塾は洋学を志す者がこぞって入学を望むほどの人気であった。そこで...

兵庫県

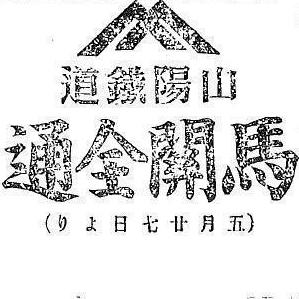

山陽鉄道

中上川彦次郎、藤田伝三、荘田平五郎らが発起人となり、明治21(1888)年1月に創設された鉄道会社。本社を神戸に置き、まず兵庫-明石間、つい...

奈良県

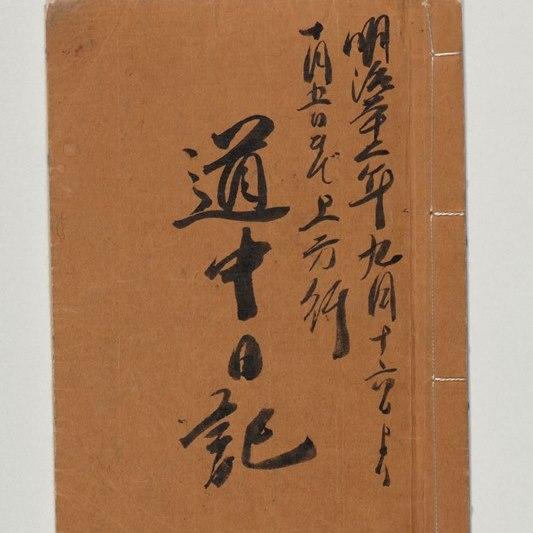

奈良旅行記

明治22(1889)年9月16日から10月5日まで、福澤諭吉は家族12人(福澤、妻錦、長男一太郎、一太郎妻かつ、長女中村里、孫中村愛作、二女...

和歌山県

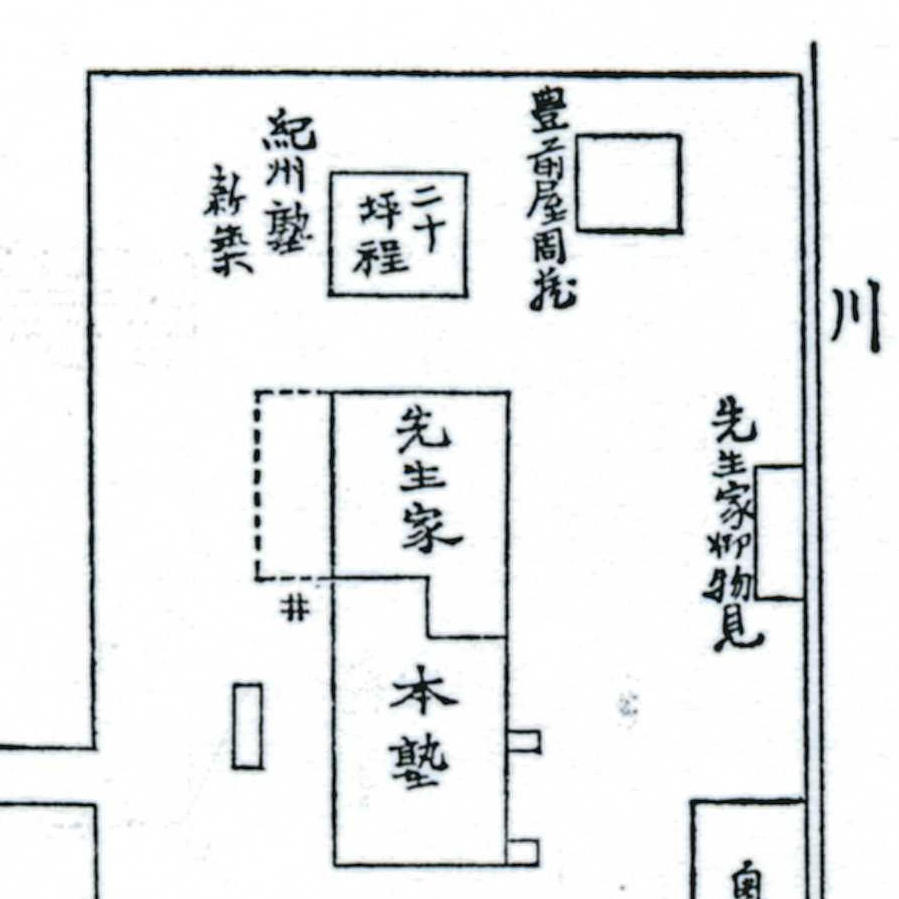

紀州塾

紀州藩から慶應義塾への入門者は、武蔵国に次ぐ多さで、中津、長岡と共に義塾の「三藩」と言われていた。中津藩の中屋敷内に塾舎があった鉄砲洲時代に...

鳥取県

山田季治

嘉永元(1848)年、福澤諭吉の妻錦の父土岐太郎八の弟の三男として生まれる。幼くして父の出奔という不幸に遭い、母子共に伯父に引き取られ、そ...

島根県

森鴎外

文学部の「美学美術史学専攻」の英語表記はAesthetics and Science of Artsである。aestheticsの和訳が美学...

岡山県

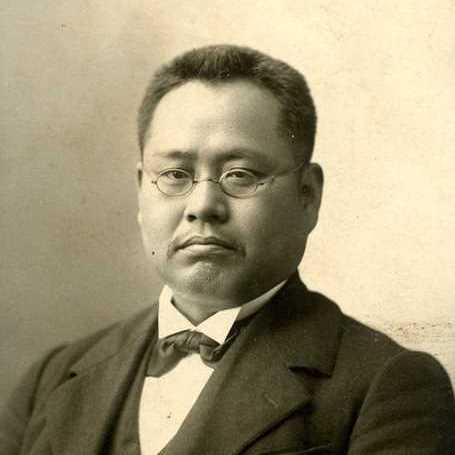

犬養毅

安政2(1855)年、備中賀陽郡庭瀬(現岡山市庭瀬)に庄屋の二男として生まれる。 明治8(1875)年に上京、翌年3月慶應義塾に入学した。入...

広島県

福山藩の教育改革

福山藩の重臣であった岡田吉顕は、明治維新後の藩政改革の中で、学制論なる教育改革論をまとめている。漢文による教育は難解であり、仮名を用いること...

山口県

伊藤博文

明治13(1880)年末、福澤諭吉は伊藤博文・井上馨・大隈重信の3人の参議から国会開設の意向を打ち明けられ、そのために官報のような新聞を発行...

徳島県

徳島慶應義塾跡記念碑

徳島慶應義塾は、明治8(1875)年7月から翌9年11月までの1年あまり、徳島県に設けられていた義塾の分校である。明治6年11月、慶應義塾は...

香川県

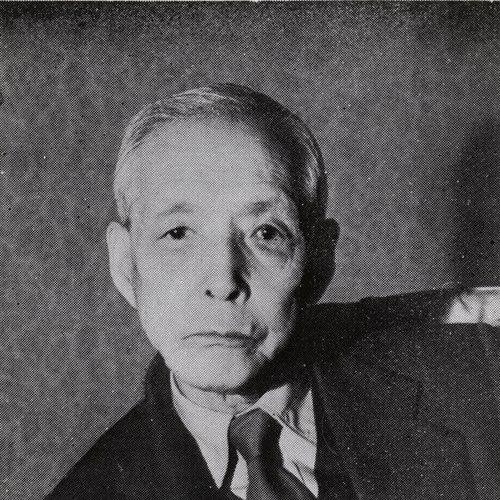

林毅陸

明治5(1872)年5月、佐賀県肥前町前田野(現唐津市)に生まれたが、33年5月、香川県の漢学者林滝三郎の養子となる。 22年慶應義塾入学...

愛媛県

松山英学所

明治8(1875)年、愛媛県権令岩村高俊は、松山二番町に英学所を設立した。その時所長兼教頭として招かれたのは、7月に慶應義塾を卒業したばか...

高知県

板垣退助

天保8(1837)年、土佐藩馬廻役の乾正成の長男として高知城下に生まれ、幕末期は山内容堂の御側用役などを務め活躍、慶應3(1867)年の薩...

福岡県

日比翁助:三越

万延元(1860)年、筑後国久留米藩士竹井安太夫吉堅の二男として生まれ、明治12(1879)年に日比家の養嗣子となる。郷里で小学校の教員をし...

佐賀県

大隈重信

早稲田大学の創立者大隈重信(天保9(1838)~大正11(1922)年)と福澤諭吉の出会いは、明治4(1871)年の暮れか5年の初め頃といわ...

長崎県

福澤使用の井戸

長崎市出来大工町の市有地に、長崎遊学中に福澤諭吉が使用したと伝わる井戸がある。1メートル四方、深さ約6メートルの井戸は、福澤が食客として身...

熊本県

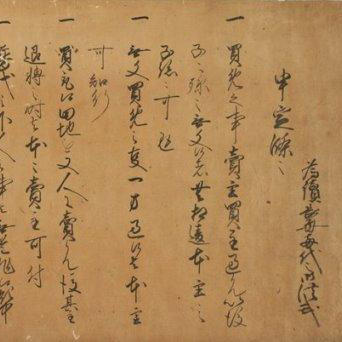

相良家文書

相良家は、肥後国球磨郡一帯を約700年にわたって支配した武家である。鎌倉時代初頭に人吉庄の地頭職に任ぜられて以来、当地に土着して南北朝時代か...

大分県

福澤旧居

福澤諭吉は大阪の中津藩屋敷(現大阪市福島区)で生まれ、天保7(1836)年6月、1歳半のとき父百助が亡くなり、母、兄、姉3人と中津の福澤実家...

宮崎県

亮天社

明治5(1872)年の学制布告による藩校廃止に際し、延岡藩士原時行は、同志と共に苦心して資金を集め、私学校延岡社学を建て、自ら教壇に立って...

鹿児島県

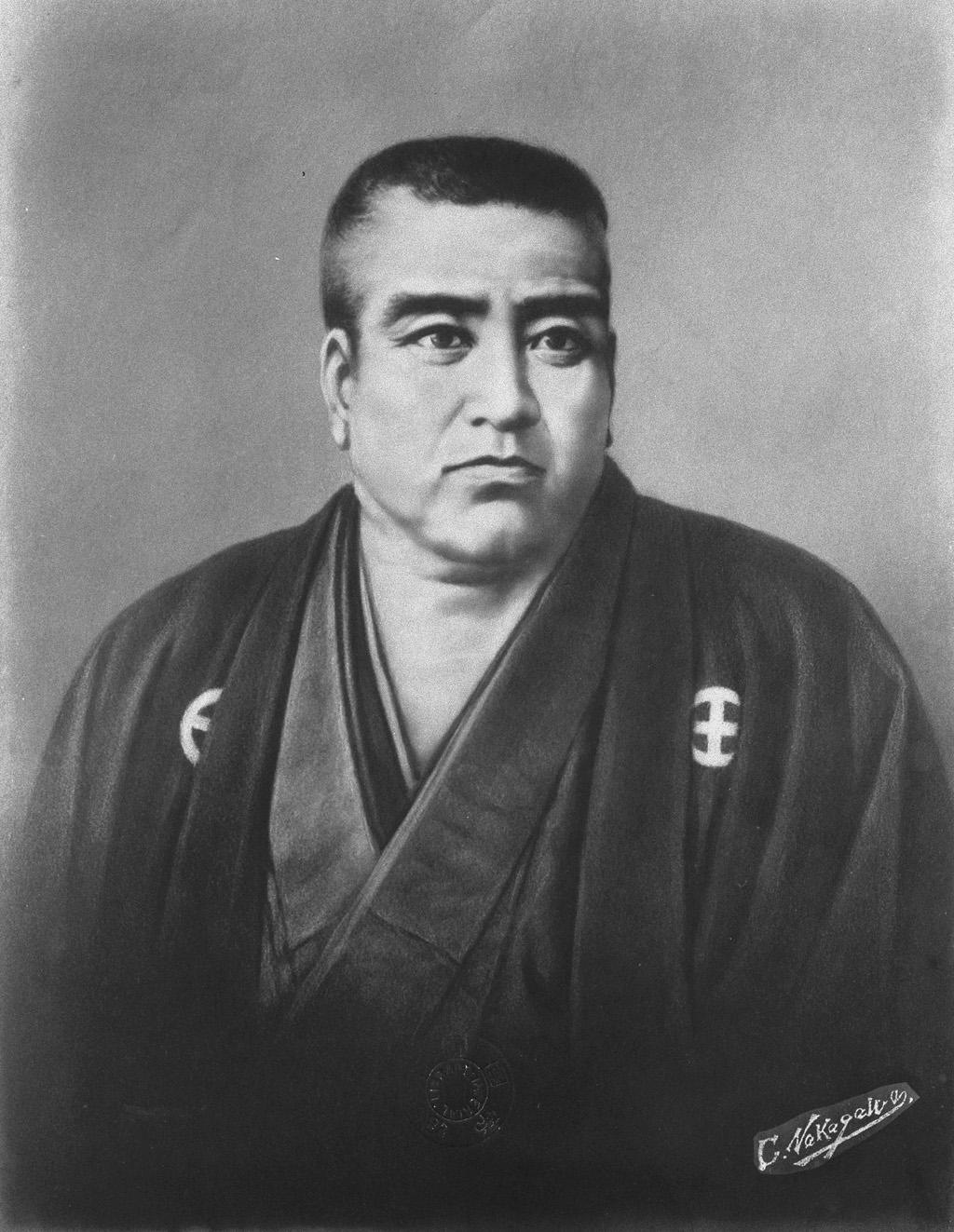

西郷隆盛:入社保証人

文政4(1827)年、薩摩藩士西郷吉兵衛の長男として生まれた。藩主島津斉彬に見出され、側近となり、尊攘派の僧月照との心中や徳之島、沖永良部島...